|

Intervista con Aldo Bagnoni

maggio 2020

a cura di Marco Losavio

Alfa Music

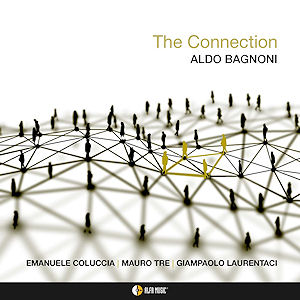

1. Clarabella 5.20

2. Cappello eolico 7.12

3. This is my place 6.24

4. Eternal returns 7.15

5. The dolmen and the sea 11.34

6. Heart on a mountain 9.53

7. Oral culture 6.55

8. Lipompo's just arrived 6.01

9. What was I looking for 5.52

10. Clarabella (Epilogo) 1.23

Aldo Bagnoni - drums,

reciting voice on 10

Emanuele Coluccia - tenor and soprano sax,piano on 10

Mauro Tre - piano, Fender Rhodes, synth

Giampaolo Laurentaci - double bass

Produced by Aldo Bagnoni for AlfaMusic Label&Publishing

Production coordination Fabrizio Salvatore

Photos Pia Sciandivasci

Graphic project Nerina Fernandez

Emanuele Coluccia, Aldo Bagnoni, Mauro tre, Giampaolo Laurentaci

(foto di Pia Sciandivasci)

In occasione della pubblicazione del nuovo album "The Connection"

con proprie composizioni, abbiamo incontrato il batterista pugliese Aldo Bagnoni

che ci racconta come una mentalità sempre pronta all'accoglienza delle arti e delle

culture, senza steccati, riesca a fornire poi l'energia giusta per un proprio naturale

ambito sonoro.

Cosa ha generato l'idea di questo nuovo album?

Dopo oltre quarant'anni di attività musicale in pressoché tutte le forme, dalla

concertistica jazz alla performance multimediale, dal dixieland all'improvvisazione

totale, dal solo all'orchestra, avevo da tempo l'esigenza di iniziare a fissare

la mia idea personale di musica. Questo disco è la testimonianza di un mio lavoro

compositivo che dura da quasi vent'anni, e che è nato in un momento in cui - per

motivi non tutti dipendenti dalla mia volontà – non ho potuto più suonare dal vivo

(che è sempre stata e resterà la mia dimensione preferita, come per gran parte dei

jazzisti), ma dovevo comunque continuare ad esprimermi in termini artistici, a prescindere

da tutto e da tutti. Sono riuscito a trasformare, classicamente, quello che per

me era un momento di crisi e di difficoltà, determinato da incomprensioni più che

artistiche presumo umane con una certa parte dell'ambiente musicale di cui avevo

sino a quel momento fatto parte, in un'appassionante opportunità per la mia vita.

Insomma, direi che quasi quasi c'è da ringraziare coloro che hanno voluto ostacolarmi…!

Amo comporre: ho scritto decine di brani, tra composizioni originali e arrangiamenti

di materiale altrui, e sono curioso di vedere quanto di questo materiale riuscirò

ad utilizzare nei miei futuri lavori. Non ho alle spalle studi canonici in questo

senso, nella mia produzione c'è molto istinto, nonostante tenda ad articolare parecchio

e ad utilizzare strutture anche non usuali (chorus con armonie e durate anomale,

magari differenti per ciascun solista, politematicità etc.). Probabilmente è questo

il motivo che mi ha portato a sviluppare una via che non è davvero assimilabile

alla produzione soprattutto jazzistica né passata né odierna, ma le attraversa trasversalmente,

alla ricerca di un pensiero e di un'espressione che siano sincere ed oneste intellettualmente,

non volendo – e del resto non sapendo davvero – copiare formule precotte. Se il

risultato alla fine sia convincente e "piacevole" (qualunque cosa significhi questo

termine), non sta certo a me dirlo.

L'ensemble viaggia su sonorità spesso "aperte" nelle quali

il quartetto di base si ritrova sempre con agilità e coesione. Vuoi dirci qualcosa

della scelta dei musicisti?

Il percorso finale è iniziato tra il 2017 e

il 2018, anche se in passato avevo già suonato

e registrato qualche mia composizione, senza però pubblicarne i risultati, che non

erano esattamente rispondenti alle mie esigenze di sonorità e narrazione poetica,

per così dire. Ho meditato a lungo e ricercato con molta attenzione i musicisti

che dovessero far parte di questo progetto, per le loro caratteristiche sia artistiche

che umane. Un aspetto, quest'ultimo per me mai stato secondario: se non condivido

eticamente una serie di valori ad ampio spettro con le persone con cui suono, mi

sento a disagio. Ho potuto suonare parte della mia musica con ottimi musicisti come,

tra gli altri,

Gaetano Partipilo, Michel Godard,

Furio Di Castri

etc. Poi ho iniziato a mettere meglio a fuoco il lavoro, e per un certo periodo

ho sperimentato alcune soluzioni con cari amici – che ringrazio ancora - come

Francesco Defelice, vibrafonista e percussionista, Giuseppe D'abramo,

contrabbassista, ed Emanuele Coluccia, sassofonista (ma anche polistrumentista,

arrangiatore, compositore egli stesso). Alla fine confermando la presenza di

Emanuele Coluccia, ho aggiunto Mauro Tre, pianista e tastierista, e

Giampaolo Laurentaci, contrabbassista. Musicisti preparatissimi, tutti e

tre di origine salentina, ciascuno con un proprio background variegato, non monodimensionale

– cosa che rifuggo, non amo i puristi e i fanatici di un singolo genere – e in grado

di esprimere come interpreti e solisti un livello artistico davvero notevole. Insomma,

adatti a comprendere e interpretare una musica poco convenzionale come la mia, che

non fa riferimento a stili o mode con tecniche di marketing, cosa che si è regolarmente

verificata, dopo un breve periodo di chiarimento ed assestamento – necessario, data

la mole di materiale da suonare e la modalità da esso richieste -, come del resto

avevo previsto scegliendo questi collaboratori. Ah, infine ci sono anch'io, che

mi sono assunto come batterista con la consegna tassativa di pensare soprattutto

al risultato complessivo, piuttosto che a mettere in luce il mio strumento. Questo

è l'album più di un musicista che ha a cuore il risultato finale, che del batterista

più veloce del West. Quello, magari la prossima volta…

Da quanto tempo lavorate insieme

e come avete raggiunto questo affiatamento?

Il lavoro preliminare alla registrazione del disco è durato poco più di tre mesi,

all'inizio del 2019. Grazie ad un'opera di messa

a punto delle mie composizioni, in cui la collaborazione di Emanuele è stata assolutamente

preziosa, e di affinamento del sound complessivo, dati i presupposti linguistici

e artistici comuni a tutti e quattro di cui accennavo prima, abbiamo potuto raggiungere

un'intesa ed un'unità di intenti che è testimoniata dal lavoro che si può ascoltare

sul disco pubblicato da Alfa Music, etichetta che ringrazio davvero per aver

puntato su questa mia idea. Tra l'altro, prima dell'incisione, credo sia il caso

di precisare che non abbiamo avuto modo di esibirci live. Successivamente, abbiamo

sinora tenuto solo un concerto al festival di Roccella Jonica. Spero che potrò portare

finalmente in giro questo gruppo e questo repertorio, con l'aggiunta di altro mio

materiale inedito, non appena le circostanze ben note consentiranno nuovamente le

esibizioni dal vivo.

Dal punto di vista di chi ascolta la connessione si avverte

in aspetti culturali, stilistici, esecutivi, qual è esattamente la "Connection"

a cui l'album si riferisce?

Come scrivo nelle note di copertina, la "connessione" da ricercare è un termine

molteplice, di cui oggi più che mai avverto al tempo stesso una necessità personale

forte quanto la contraddizione che è sottesa ad essa. Intendo dire che per essere

realmente connessi, gli uni agli altri - perché gli uomini hanno questa esigenza

insopprimibile in essi -, ognuno deve andare a fondo di sé stesso, quindi essere

connesso con la propria reale indole, non assumere modelli esterni posticci ma ricercare

appunto la propria interiorità, quale che sia. E per fare tutto questo, e quindi

trasmettere la propria realtà, connettersi con gli altri, dovrà saper "connettere",

ragionare su di sé e sugli altri con onestà, consapevolezza, coraggio. Insomma,

non si tratta di un gioco di parole (nonostante io li ami alla follia): o almeno,

non soltanto. E la connessione, traslandola su di un piano musicale, è il presupposto

che porta delle persone a comunicare tra loro anche in termini esecutivi, e di intenzione

espressiva. Non si può suonare meccanicamente, eseguendo ciascuno un suo compitino

lungamente messo a punto nella propria cameretta, ma avere unità di intenti: parlare

tra noi comunicando cose vere, non frasi fatte e di circostanza. Improvvisare, soprattutto,

come momento di emersione della propria verità dal profondo, come interrogazione

dell'inconscio, di cui infine si ottiene piena cognizione, e la si trasmette agli

altri. E farei anche un piccolo, rispettoso riferimento all'attualità, in cui abbiamo

visto la nostra (presunta) libertà messa in discussione da circostanze tragiche:

questa riflessione profonda dovrebbe servire a tutti, spero, per riconsiderare come

noi singoli possiamo e dobbiamo essere connessi correttamente, in una rinata idea

di vicinanza e convivenza, con il nostro prossimo. Senza più deliri di onnipotenza,

che hanno caratterizzato la nostra storia sociale e tecnologica degli ultimi decenni,

ma con consapevolezza e capacità di convivere. Come avviene del resto nel jazz,

dove l'individualità si connette e convive creativamente e positivamente nel collettivo.

Ecco la mia idea, forse un po' utopica, di "connessione".

Ogni brano ha una dedica, ce ne è una in particolare per

cui vorresti riservare qualche parola?

Qui la risposta mi sembra al tempo stesso facile ed obbligata. La dedica fondante

è quella complessiva, quella che riguarda il titolo del mio disco e del mio progetto,

The Connection, e che ti riporto testualmente: "per tutti coloro che, in questo

mondo logorato dalla paura e dall'odio dell'Altro, non lavorano a dividere, ma appunto

a connettere". Credo che dovrebbe bastare questo.

Un percorso professionale lungo e pieno di esperienze.

Vuoi indicarci la "connection" che vedi con l'Aldo Bagnoni di oggi voltandoti indietro?

Sì, oltre quarant'anni, inevitabilmente di alti e bassi, di slanci e dubbi, di illusioni

e disillusioni, di risultati concreti e di progetti ancora sognati, non sono pochi,

ma mi sembrano passati in un attimo, ma non ho neppure troppa voglia di voltarmi

indietro. "Come eravamo" è una frase che non mi sentirai mai pronunciare: ero come

sono, magari oggi con qualche pelo bianco in più e qualche chilo in meno. Come dice

Ornette

Coleman, "tomorrow is the question!". Guardo avanti come sempre,

sono molto impegnato a progettare, penso al futuro con speranza e curiosità, ma

oggi anche con un minimo di distacco, necessario per la sanità mentale, credo di

chiunque. Ecco, diciamo che conservo questa attitudine dai miei primi tempi, quando

magari non avevo ancora piena consapevolezza di cosa fosse realmente questo mondo,

quello musicale, ma alla fine il mondo tout court. È pur vero che sono un batterista,

categoria sempre pericolosa nella musica, ma in fondo "sono rimasto il bravo

ragazzo di sempre" …

Ad oggi quindi ti definisci più leader?

Direi di sì, ma soprattutto sotto un profilo tecnico, gestionale. Dopo una lunga

militanza collaborando con tantissimi colleghi, ho iniziato a dirigere miei progetti

dalla metà degli anni '90, ma prima ancora avevo

già la tendenza ad intervenire attivamente nelle decisioni dei progetti altrui,

specie se impostati più collettivamente, cercando di contribuire con suggerimenti,

idee sugli arrangiamenti, o sulla scelta del repertorio, e così via. Diciamo che

il processo compositivo mi ha finalmente permesso di esprimere pienamente questa

mia vocazione.

Qual è la tua attuale visione del jazz in Italia o, per

meglio dire, del "sistema jazzistico" in Italia?

Che posso dirti… Il jazz, in Italia, ma probabilmente non solo nel nostro Paese,

si è molto trasformato negli ultimi vent'anni, e non del tutto in meglio. Vedo,

senz'altro più di un tempo, molta professionalità, nel bene e nel male: sono cresciute

al fianco dei musicisti, in maniera numericamente significativa, anche altre figure

professionali, che spesso sembrano ancora più fondamentali degli artisti stessi

nel creare occasioni per fare musica. Ma a fronte di questa sorta di crescita non

mi pare che sia sempre corrisposta un'integrità artistica adeguata. E poi avverto

un certo raffreddamento, un inaridimento nei rapporti interpersonali tra musicisti,

gestori, manager, giornalisti. C'è quella famosa canzoncina degli Aristogatti, la

ricorderai, quella che "tutti quanti voglion fare il Jazz". Aspirazione legittima,

ma dico sempre che il jazz è una coperta troppo corta, per bastare a tutti, specie

se il concetto di jazz che pare aver preso piede è quello di musica museale – Adorno

sottolineava l'etimo comune di "museo" e "mausOleo", e credo non sbagliasse -, di

repertorio da riprodurre, senza invece avere maggiormente presente il concetto di

ricerca, che è fondante in questa nostra musica, e alla fine in tutta l'arte che

si rispetti. Non tutti, anche se lo studiano e conseguono ottimi risultati tecnici

e professionali, possono realizzare un risultato che sia jazz nella sua essenza

più intima e reale. Potrà magari averne la forma esteriore, potrà rispettarne dei

canoni, suonare "come se", ma sarà sempre un'operazione tendenzialmente commerciale,

senza una reale urgenza espressiva. E poi, in molti festival e rassegne, spesso

il jazz è un termine-pretesto, per presentare prodotti ibridi, che delle caratteristiche

principali del jazz hanno perso quasi tutto per strada, se non addirittura per presentare

un dj set o Santana in concerto, però usufruendo di spazi e risorse che non

dovrebbero essere sottratti a chi invece si esprime a cuore aperto, senza strategie,

con ostinata intenzione di inventare e non riprodurre.

Hai avuto anche una lunga e proficua atività nell'organizzazione

di manifestazioni che ancora si ricordano. Questo tuo impegno ha in qualche modo

influito su te stessso some artista?

Organizzare manifestazioni per quanto mi riguarda ha sempre voluto dire estendere

la mia attività in proprio come musicista. Intendo dire che il lavoro di operatore

culturale serve quanto quello dell'artista per diffondere determinate idee musicali,

quindi artistiche, culturali, e infine etiche. Ho messo a fuoco questa convinzione,

questa funzione anche divulgativa - e sociale - sulla base anche di una mia ricerca

artistica, dapprima durante una collaborazione con altri colleghi, nata in seno

all'AMJ, l'Associazione dei Musicisti Jazz italiani attiva a cavallo tra gli scorsi

anni Ottanta e Novanta: a metà anni Novanta demmo vita in Puglia all'esperienza

dell'associazione culturale MIA (Musicisti Italiani Associati) ed al festival "Jazz

& altro/Oltre il Jazz", in cui creammo sinergie interne tra gli oltre venti

musicisti pugliesi, noti e meno noti, che facevano parte della MIA e io fui anche

uno dei fondatori di una formazione piuttosto particolare, che credo qualcuno ricordi

ancora, la Dolmen Orchestra, diretta da Nicola Pisani, con cui dal

1996 al 2001

creammo diverse produzioni con ospiti prestigiosi del jazz italiano e internazionale,

tra cui Paolo

Damiani, Cristina Zavalloni, Achille Succi, Nguyên

Lê, Tim Berne, Louis Sclavis,

Gianluigi

Trovesi, Michel Godard, John Surman, Yves Robert,

e altri ancora. Da qualcuna di queste esperienze ricavammo due dischi, uno live

e l'altro in studio, pubblicati dalla londinese Leo Records. Nell'ambito

del nostro festival presentammo anche molti altri artisti italiani (ovviamente parecchi

pugliesi, perché credevamo nel "fare squadra") e internazionali, tra cui voglio

ricordare fuoriclasse come Joe Zawinul, Yellowjackets, Michel Portal,

Daniel Humair. Io ebbi modo di collaborare per alcuni miei progetti, incluso

anche due di "jazz & poetry", con Michel Godard, Nguyên Lê,

Stefano Battaglia, François Corneloup, Claude Tchamitchian...

Dopo un lungo periodo di pausa, fondai l'associazione Phonetica (nel cui nome si

può facilmente identificare una fusione di "phonè", intesa nel senso lato di suono,

ma anche di voce dell'espressione artistica, ed "etica"), e dal

2008 al 2011

mi risolsi ad organizzare in prima persona il "Phonetica Jazz Festival" in

Basilicata, a Maratea, da cui sono passate figure come

Antonello

Salis,

Maria Pia De

Vito,

Furio Di Castri, Dario Deidda, Daniele D'Agaro,

Stefano De Bonis, Boris Savoldelli,

Aldo Vigorito,

e ancora amici come Godard, Zavalloni, Succi e tanti altri,

presentando anche mie produzioni. Sono state per me, e spero non solo per me, esperienze

artistiche e umane molto importanti. Non mi dispiacerebbe riprendere anche questa

attività, ma dovrebbero esserci presupposti ben diversi dal passato, sia economici

(sono attività che mi sono costate molto, non solo in termini di dispendio di energie,

ma anche di risorse personali) ma anche nel senso di collaborazioni con altre persone

che abbiano orizzonti vasti e non siano preda di mitologie, fanatismi, purismi,

settarismi, come rilevo invece in una certa parte dell'ambiente jazzistico odierno.

E non solo in Italia, ovviamente.

"Jazz & Poetry", La poesia,i testi,

hanno quindi un ruolo importante nel tuo spettro culturale. Vuoi parlarcene?

Riguardo questo rapporto tra la jazz e parola scritta, posso dire che la poesia

è una forma musicale di scrittura: se partiamo da questa considerazione, il ponte

tra parola e nota è evidente. Non a caso, il titolo di un mio lavoro del

2016 sulla poesia di Pasolini era "Rosa

in forma di musica", alludendo appunto a quella sua magnifica raccolta "Poesia

in forma di rosa". Attualmente sto rimettendo in piedi in una edizione completamente

rivista uno spettacolo già presentato in passato, "Love is a dangerous necessity"

(titolo mutuato da Mingus), basato su miei testi poetici che portano tutti i titoli

di celebri brani del jazz, standard di Berlin, Romberg, Porter

quanto composizioni di autori come Coltrane, Grolnick,

Ornette

Coleman, Rava, lo stesso Mingus, e altri ancora, con la

presenza e la regia di un ottimo attore che ama fortemente il Jazz. Ma siamo solo

agli inizi, questa crisi mondiale ha bloccato anche questo lavoro, e per il momento

è prematuro anticipare altro. Mi ha sempre appassionato questo incontro, svolto

sul terreno comune del ritmo e della sonorità, in prima battuta più istintivo che

intellettuale, e l'ho perseguito con diversi assetti: testi altrui, testi miei,

musica altrui, musica mia, musica improvvisata singolarmente o collettivamente sulla

falsariga emozionale o logica del testo dato, avvalendomi di voci recitanti di attori

o (indegnamente) della mia stessa… Ho rivisitato testi di Boris Vian tratti

da "Non vorrei crepare", tra musica improvvisata e loop elettronici, in "Comotive

ou zoizillon", uno spettacolo nato all'interno del Teatro Kismet di Bari, cui

hanno preso parte in varie edizioni, tra gli altri, uno dei miei musicisti preferiti,

Michel Godard, e il cantante Nabil Ben Salameh, che oggi tutti conoscete

come frontman dei Radioderwish. Ho anche provato a recitare diversi miei

testi in "Comment…?", secondo un concetto più strettamente sonoro, spesso ritmico,

in contemporanea all'esecuzione batteristica, spettacolo replicato più volte in

formazioni variabili, tra cui ricordo la buonanima di

Gianni Lenoci

al piano, tastiere e flautini vari, oppure un sassofonista leccese (che suonava

per l'occasione anche un armonium), Roberto Gagliardi, un ottimo improvvisatore

che meriterebbe davvero più attenzione e riconoscimento. Insomma, le variabili sono

diverse, ma sono tutte appassionanti. Non ho però mai avuto il coraggio (tranne

una sola faticosissima volta) di dar vita ad una sorta di free style poetico, in

un bis proprio al fianco di Lenoci: improvvisare il testo con o piuttosto della

musica. Ma non escludo di ripensarci, prima o poi: suonare o parlare, sempre di

improvvisazione si tratta. Poi ho anche scritto tre atti unici teatrali, una sorta

di "trilogia demoniaca", da coniugarsi con musica improvvisata "a tema", secondo

un canovaccio che non prevede scrittura musicale, ma indicazione di concetti atmosferici

a guida dell'esecuzione: in uno di essi, "Esorcismo ermetico", presentato

a Matera nel 2013, in occasione della sua candidatura

a Capitale della Cultura Europea, mi ha affiancato Giorgio Distante alla

tromba e live electronics. In questa piéce mi sono occupato di una critica dell'approccio

alla Cultura come semplice moda, coinvolgendo da copione alla fine dello spettacolo

anche il pubblico in un momento catartico collettivo, in cui insieme all'officiante,

un bravo attore lucano di cabaret, Dino Paradiso, veniva recitato l'esorcismo che

avrebbe dovuto salvarci dal pressapochismo e dalla superficialità. Non so se il

rito abbia avuto efficacia: ma almeno ci ho provato…

Alla luce di questo terribile lockdown cosa pensi sia da

fare adesso nel mondo dell'arte/cultura e tra i musicisti in particolare?

Come già dicevo prima, tutto deve ripartire da una corretta, più "umana" – in senso

positivo – idea di convivenza, di progressivo riavvicinamento, come avevamo perso

nell'epoca pre-Covid 19. Non possiamo non riflettere, e replicare le cose come erano

prima, ma non so se tanti abbiano tematizzato questi aspetti, e ne abbiano preso

piena consapevolezza. Se qualcosa di positivo possiamo identificare in questa tragedia

- che è ancora lungi dall'essere conclusa, e che invece purtroppo, potrebbe sempre

riaccendersi -, è proprio un ritrovare un senso, una solidarietà che sia feconda

e creativa, una reale connessione, concedimi l'autocitazione. Ritrovare, e ritrovarci.

Le soluzioni tecnologiche sono neutre, al netto dei loro limiti appunto tecnici:

ad esempio, questo fiorire di esibizioni sul web, di esecuzioni create in vitro,

un musicista ad aggiungere un tassello esecutivo dopo l'altro in questi video compositi,

va bene per alcune musiche, e non per altre. La musica classica, il rock, il pop,

la stessa etnica, possono anche prestarsi a questa modalità, è possibile assemblare

le varie parti, che sono prevalentemente scritte, già date, previste, senza che

il risultato finale ne soffra realmente. Il jazz, invece, no: nella sua irriducibile

essenza di invenzione estemporanea, collettiva, in cui il momentum governa le sue

sorti finali, e non mi riferisco solo all'improvvisazione, ma all'agogica complessiva,

al dialogo sottile e continuo tra i suoi componenti, nel mentre dell'esposizione

persino dei temi, delle parti scritte, il jazz non si piega a queste modalità creative,

ha necessità di vicinanza, di interazione, di intuizione condivisa, priva di schematicità.

Neppure una musica come la mia, dove sino ad oggi la scrittura svolge un ruolo fondante,

potrebbe prescindere da tutto questo. Non so negli altri settori, e del resto, dipende

molto anche dalle modalità di svolgimento: la pittura, la scultura, la letteratura,

la poesia, persino per certi versi la danza possono resistere sino ad un certo punto

all'isolamento, che per qualcuno potrebbe essere persino splendido, e creativo.

Noi jazzisti, animali tuttora selvaggi pur nel nostro raziocinio, abbiamo bisogno

di altro: di carne e sangue, di respiro collettivo, non possiamo mascherarci, dobbiamo

mostrarci a viso aperto. Il web serve a trasmettere, a comunicare in digitale, ma

ciò che c'è prima, analogico e bellissimo, necessita di una connection diretta,

artigianale, che nessun assemblaggio industriale potrà mai sostituire, neppure quando

avremo superato problemi banali come la latenza sulla rete. Abbiamo necessità di

guardarci negli occhi, noi musicisti legati all'ora che volge, e testimoniarci cosa

e come vogliamo essere in quel momento, che passerà irripetibile, e che non potrai

mai permetterti di perdere per sempre.

Inserisci un commento

|

© 2000 - 2026 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.

|

Questa pagina è stata visitata 5.544 volte

Data pubblicazione: 06/06/2020

|

|