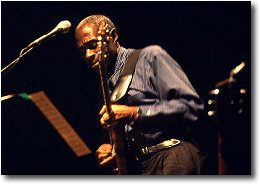

Jerome Harris: basso, chitarra,

banjo

John

Patitucci: contrabbasso

Danilo

Perez: pianoforte

Jack Dejohnette: batteria

Per

l'indiscutibile talento, l'originalità, la versatilità, le ormai innumerevoli collaborazioni,

quando è di scena Jack Dejohnette, è difficile sapere cosa aspettarsi. Inoltre,

è da circa un anno che

Per

l'indiscutibile talento, l'originalità, la versatilità, le ormai innumerevoli collaborazioni,

quando è di scena Jack Dejohnette, è difficile sapere cosa aspettarsi. Inoltre,

è da circa un anno che

DeJohnette

ha fondato una propria etichetta, la Kindred Rhythm/Golden Beams, che

ha già al suo attivo due registrazioni a suo nome: Music from the Hearts of the

Masters con il percussionista africano Foday Musa Suso e Music in

the Key of Om dalle atmosfere ambient, e una prossima, molto attesa,

in duo con Bill Frisell, The Elephant Sleeps But Still Remembers.

Ebbene, nonostante la sua recente produzione "di confine", stasera all'Auditorium

di Roma, in Quartetto, DeJohnette ha offerto una performance che ha

entusiasmato soprattutto gli amanti del jazz, coloro che riconoscono in DeJohnette

un batterista che ha segnato gli ultimi quarant'anni di storia del jazz. Del

resto, i nomi dei componenti del suo Quartetto non lasciavano dubbi in tal senso:

Danilo Perez

al piano e

John Patitucci al contrabbasso, che hanno contribuito non poco

al recente rilancio in grande stile di

Wayne Shorter, e Jerome Harris al basso elettrico, chitarra e

banjo, già con DeJohnette nel suo ultimo lavoro con la Ecm (Oneness,

1997).

DeJohnette

ha fondato una propria etichetta, la Kindred Rhythm/Golden Beams, che

ha già al suo attivo due registrazioni a suo nome: Music from the Hearts of the

Masters con il percussionista africano Foday Musa Suso e Music in

the Key of Om dalle atmosfere ambient, e una prossima, molto attesa,

in duo con Bill Frisell, The Elephant Sleeps But Still Remembers.

Ebbene, nonostante la sua recente produzione "di confine", stasera all'Auditorium

di Roma, in Quartetto, DeJohnette ha offerto una performance che ha

entusiasmato soprattutto gli amanti del jazz, coloro che riconoscono in DeJohnette

un batterista che ha segnato gli ultimi quarant'anni di storia del jazz. Del

resto, i nomi dei componenti del suo Quartetto non lasciavano dubbi in tal senso:

Danilo Perez

al piano e

John Patitucci al contrabbasso, che hanno contribuito non poco

al recente rilancio in grande stile di

Wayne Shorter, e Jerome Harris al basso elettrico, chitarra e

banjo, già con DeJohnette nel suo ultimo lavoro con la Ecm (Oneness,

1997).

Il

concerto si è diviso in due parti, composte ognuna da una lunga suite di tre brani,

di cui soltanto una metà a firma DeJohnette. Inutile sarebbe rimarcare l'inimitabile

stile di DeJohnette, in piena forma, che, senza monopolizzare la scena con lunghi

e vigorosi assolo a margine dell'esecuzione di gruppo, si è piuttosto lasciato ispirare

dalle intuizioni ritmiche dei suoi compagni per suonarvi,

Il

concerto si è diviso in due parti, composte ognuna da una lunga suite di tre brani,

di cui soltanto una metà a firma DeJohnette. Inutile sarebbe rimarcare l'inimitabile

stile di DeJohnette, in piena forma, che, senza monopolizzare la scena con lunghi

e vigorosi assolo a margine dell'esecuzione di gruppo, si è piuttosto lasciato ispirare

dalle intuizioni ritmiche dei suoi compagni per suonarvi,

con

sottile sensibilità, fuori se non proprio contro, in modo tale da

tener sempre viva una certa tensione; soprattutto, però, c'interessa evidenziare

la grande sinergia del Quartetto, in cui anche piano e chitarra contribuivano alla

ritmica, come spesso accade quando il leader della formazione è il batterista. Certo,

l'affiatamento tra

Perez

e Patitucci,

rodato dai numerosi concerti con

Shorter, era evidente, tanto che forse proprio Harris è sembrato

a volte un po' a margine delle lunghe e trascinanti improvvisazioni, anche se sempre

puntuale nei suoi interventi dentro il brano.

con

sottile sensibilità, fuori se non proprio contro, in modo tale da

tener sempre viva una certa tensione; soprattutto, però, c'interessa evidenziare

la grande sinergia del Quartetto, in cui anche piano e chitarra contribuivano alla

ritmica, come spesso accade quando il leader della formazione è il batterista. Certo,

l'affiatamento tra

Perez

e Patitucci,

rodato dai numerosi concerti con

Shorter, era evidente, tanto che forse proprio Harris è sembrato

a volte un po' a margine delle lunghe e trascinanti improvvisazioni, anche se sempre

puntuale nei suoi interventi dentro il brano.

La natura e l'ispirazione dei brani è stata varia, volendo attraversare

il più possibile la diversa sensibilità dei musicisti e di DeJohnette in

primis: non è certo mancato swing, come in

One Finger Snap di Hancock,

e nemmeno una classica ballad, ma la presenza al piano di

Perez

ha di certo contribuito a che in più di un brano emergessero atmosfere e sonorità

latine. Fino all'ultimo brano,

African Wave, una composizione proprio di

Perez,

che, con il suo tema semplice e immediato, accompagnato dai vocalizzi di Harris,

con la sua sonorità solare e festosa, ha entusiasmato il pubblico, che, ancora in

piedi, ha atteso il bis. Come spesso capita nei concerti di DeJohnette, che

non manca occasione per dichiarare le sue convinzioni pacifiste, il bis era un inno

alla pace, Song for Peace.

Un brano senza ricercatezza compositiva, senza grande fantasia improvvisativa, senza

virtuosismi, soltanto una sorta di suggestivo spiritual che progressivamente

prendeva corpo nel canto di Harris.