|

Intervista a Franco D'ANDREA e Luis AGUDO

4 dicembre 2002 - Palermo, Teatro Metropolitan

di Antonio

Terzo

photo by Antonio

Terzo

Uno strumento malinke

per dare inizio ad un concerto in cui le percussioni non restano relegate ad un ruolo di secondo piano ma, grazie alla sensibilità dei due artisti protagonisti della serata, Franco D'Andrea e Luis Agudo, vengono riscattate ed anzi spesso proiettate verso una dimensione

primaria, per infondere colore e calore all'esibizione.

D'Andrea possiede un tocco di rara intensità, una poetica introversa che dall'intimo del suo essere artista ed uomo in modo inscindibile, riversa sulla tastiera emozioni che il pubblico percepisce in assoluto silenzio. Le sue esecuzioni rivelano un modo di pensare e di sentire, prima ancora che di suonare semplicemente musica, lasciando all'ascoltatore il piacere di accostarsi al pezzo a poco a poco e scoprire se si tratti di uno standard o d'un brano originale. Senza tener conto della sequenza dei brani, avviene così con la coltraniana

Naima

che Agudo introduce percussivamente con un tamburello, per poi passare allo strumento malinke, un basso corposo, che va a riscoprire le radici della cultura del mondo con frasi precise e ripetute, quindi chiarissime nella loro esposizione, sulle quali il percussionista canta condotto da note frammentate di piano. Quegli stessi frammenti che in un continuum emotivo aprono pure

Caravan, in una versione visionaria suscitata grazie alle progressioni di quinte. Agudo ne asseconda perfettamente gli accenti con piccoli colpi ai tom della batteria, riprendendo il profilo ritmico del piano. Lo stesso accade per

Lover man, che il percussionista brasiliano inonda di un ritmo

latino… Tutti standards, questi, sui quali D'Andrea scava, che svolge e rivolge

fino a far perdere contatto con la loro reale dimensione, e che poi però

ritornano in un ricorrente movimento virtuosamente circolare che in questa

continuo ricerca si svela essere la quintessenza del brano, il suo impulso

sostanziale.

Ma la

stretta intesa tra i due amici-musicisti si percepisce ancor di più nelle

composizioni originali, dove si avverte nettamente che non suonano ciascuno

perso dietro e dentro il proprio strumento, semplicemente per creare suoni,

ciascuno per proprio conto, ma al contrario entrambi seguono vicendevolmente, in

modo attento, ognuno l'esecuzione dell'altro, traendone spunti per le rispettive

creazioni estemporanee. Così in Two Colors

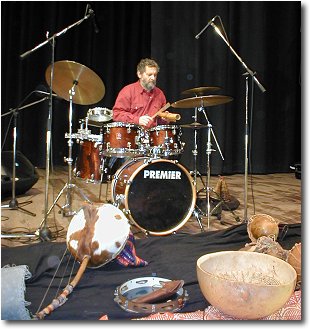

o in Latin sketch, di D'Andrea, dove Agudo, a seconda dell'ispirazione del momento si siede ora alla batteria, ora invece tira fuori uno dei suoi affascinanti strumenti dalla panoplia a sua disposizione sul palco: perfino una pallina che percuote con una piccola asta lignea, o vari strumenti a sabbia, tipo maracas, o zucche o nacchere, etc. Ogni piccolo

strumento di Agudo infonde una sensazione differente al motivo, una

ambientazione varia e sembra che D'Andrea si aspetti proprio quel momento,

quella sonorità, quel dinamismo che le percussioni del compagno riversano sul

pezzo. Ma la

stretta intesa tra i due amici-musicisti si percepisce ancor di più nelle

composizioni originali, dove si avverte nettamente che non suonano ciascuno

perso dietro e dentro il proprio strumento, semplicemente per creare suoni,

ciascuno per proprio conto, ma al contrario entrambi seguono vicendevolmente, in

modo attento, ognuno l'esecuzione dell'altro, traendone spunti per le rispettive

creazioni estemporanee. Così in Two Colors

o in Latin sketch, di D'Andrea, dove Agudo, a seconda dell'ispirazione del momento si siede ora alla batteria, ora invece tira fuori uno dei suoi affascinanti strumenti dalla panoplia a sua disposizione sul palco: perfino una pallina che percuote con una piccola asta lignea, o vari strumenti a sabbia, tipo maracas, o zucche o nacchere, etc. Ogni piccolo

strumento di Agudo infonde una sensazione differente al motivo, una

ambientazione varia e sembra che D'Andrea si aspetti proprio quel momento,

quella sonorità, quel dinamismo che le percussioni del compagno riversano sul

pezzo.

Tenerissima anche una

composizione di Agudo – di cui il rammarico è non aver colto il nome, forse

Canoa rossa

– lenta, quasi una ninna-nanna, con la voce ancestrale dell'autore ancora cullata dai suoi stessi sapienti motivi percussivi. Interviene D'Andrea con un unisono del piano che trasforma il pezzo in un accattivante calypso

latente.

Suadente e sfumato anche il richiestissimo bis finale, con un elegante basso marciante del piano e ben delineato, accompagnato da un compostissimo drumming

di Agudo alla batteria, spazzole alla mano.

Un jazz ricercato e di ricerca, in grado di sospendere l'incedere del tempo per l'ora e mezza circa di durata del concerto. E anche durante l'intervista sembrava di essere fuori dal tempo e dallo spazio, immersi in una dimensione musicale, in senso assoluto.

A.T.: D'Andrea, inizialmente lei tocca vari strumenti – tromba, clarinetto, basso, sax – prima di approdare al piano, che comunque suona da autodidatta.

F.D.: Sì,

suono da autodidatta, ho chiaramente studiato, ma non in maniera classica, ho

semplicemente perfezionato la mia tecnica, ma sempre da autodidatta, consultando

vari libri che recuperavo qua e là, soprattutto ascoltando i dischi ed

analizzando, cercando di capire come funzionino le cose. Negli anni '50 non

c'erano molte possibilità, non c'era niente, non c'era scuola; si partiva dai

dischi fondamentalmente, perché si poteva imparare a suonare bene la musica

classica, ma se si aveva il pallino del jazz, proprio non si riusciva a capir

niente, se non da solo o con il consiglio di qualcuno che già suonasse.

F.D.: Sì,

suono da autodidatta, ho chiaramente studiato, ma non in maniera classica, ho

semplicemente perfezionato la mia tecnica, ma sempre da autodidatta, consultando

vari libri che recuperavo qua e là, soprattutto ascoltando i dischi ed

analizzando, cercando di capire come funzionino le cose. Negli anni '50 non

c'erano molte possibilità, non c'era niente, non c'era scuola; si partiva dai

dischi fondamentalmente, perché si poteva imparare a suonare bene la musica

classica, ma se si aveva il pallino del jazz, proprio non si riusciva a capir

niente, se non da solo o con il consiglio di qualcuno che già suonasse.

A.T.: E come è approdato al piano?

F.D.: Ho cominciato suonando la tromba, a tredici anni, più che altro perché avevo conosciuto il jazz tramite un disco di Louis Armstrong che mi era piaciuto moltissimo, e quindi praticamente all'inizio per me il jazz era quello tradizionale. Poi praticamente mi son fatto un po' tutti gli strumenti a fiato tipici del jazz tradizionale, salvo il trombone, che, devo dire, ho provato a suonare per un paio di volte: mi son fatto prestare il trombone dal trombonista con cui suonavo, ma dopo tre giorni gliel'ho restituito, dicendogli "Guarda, non è cosa per me..!"

A.T.: A pistoni o a coulisse?

F.D.: A coulisse… Micidiale… Mi piace tanto lo strumento, ma era duro per me. Ho suonato la tromba… Il primo strumento che ho avuto è stata la cornetta, di fatto, una vera cornetta americana che era stata lasciata lì, si vede, da qualche militare appartenente a qualche banda americana. Io ero a Merano, praticamente era la fine della guerra, io son nato nel

'41… Quindi son passati di là tutti: i Tedeschi scappavano,

gli Americani erano su… E un negoziante tedesco aveva tenuto questa cornetta lì,

nessuno probabilmente l'aveva mai voluta perché aveva qualche problema, infatti

i pistoni andavano giù un po' a fatica, però aveva un suono bellissimo, era il

mio primo strumento… Dopodiché ho preso una tromba regolamentare, ben apposto e

intonatissima… Ho anche suonato un clarinetto… Mi piaceva imparare vari

strumenti, ma soprattutto mi piaceva il jazz, quindi mi interessava conoscere

gli strumenti tipici del jazz tradizionale, clarinetto, tromba, trombone anche…

In questo contesto il pianoforte è stato soltanto un mezzo per capire come

funzionasse l'armonia. Mia mamma ha fatto fino all'ottavo anno di pianoforte,

quindi era una pianista dotata di buona tecnica e ogni tanto suonava, avevamo un

pianoforte a casa… Io avevo dei problemi armonici, quindi senza mettere le mani

sul pianoforte non potevo venirne a capo. I problemi armonici diventavano sempre

più forti man mano che le mie esigenze dal punto di vista di raffinatezza della

musica diventavano sempre più particolari. Mi rivolgevo al jazz moderno, mi

interessavo delle cose più avanzate… Sta di fatto che nel momento in cui io ho

cominciato a suonare il jazz più avanzato, più moderno, imparato armonicamente

sul pianoforte, ho un po' indugiato sullo strumento, quel tanto che è bastato

perché diventassi un pianista… Ho continuato a rimanere affezionato a vari

strumenti. Il contrabbasso l'ho imparato per ragioni quasi di sopravvivenza, nel

senso che saper suonare uno strumento in più poteva anche servire. Però, a quel

punto, parlo di quando avevo 17-19 anni, ero ormai un pianista… Soprattutto non

avrei mai fatto il musicista se non avessi incontrato questa musica jazz che

adoro, da sempre. Non pensavo assolutamente di fare il musicista…

A.T.: Agudo, da Rio (1965-1970) alla Costa d'Avorio (1985-1987), passando per Roma a fondare la Scuola di Musica del Testaccio (1977): lei spesso si è recato in vari paesi (le biografie ne contano 24 in cui si è esibito!), proprio per conoscerne la radice popolare e riprodurne le sonorità tradizionali. Trova che per un percussionista, per lei, il folk sia la musica più naturale e spontanea, occupi cioè una particolare posizione?

A.T.: Agudo, da Rio (1965-1970) alla Costa d'Avorio (1985-1987), passando per Roma a fondare la Scuola di Musica del Testaccio (1977): lei spesso si è recato in vari paesi (le biografie ne contano 24 in cui si è esibito!), proprio per conoscerne la radice popolare e riprodurne le sonorità tradizionali. Trova che per un percussionista, per lei, il folk sia la musica più naturale e spontanea, occupi cioè una particolare posizione?

L.A.: Sì assolutamente,… Da piccolo ho molto ascoltato musica classica europea, è la mia musica d'ascolto. Però, passando alle culture di musica popolare, penso che all'interno dei popoli si trovano sempre le espressioni più valide. Credo che un linguaggio abbia bisogno di diversi fattori, culturali, genetici, sociali, che contribuiscono a formarlo, a costruirlo. I linguaggi autentici, – non puri, perché non credo alla purezza della musica: la musica per esprimersi deve essere contaminata, quella della musica "pura" è una invenzione dialettica inesistente – la musica è un linguaggio dell'anima per l'anima, piena di contaminazioni: per arrivare [dentro] deve per forza essere così! Poco tempo fa ho assistito alla lezione di un grande maestro, Antonio Geppes, abita a Buenos Aires, un anziano maestro di percussioni, che rivolgendosi ai suoi allievi chiedeva: "Qual è per voi la definizione della musica?". E tutti rispondevano secondo la teoria classica "L'arte di combinare i suoni". Lui invece raccontava di quello che aveva scritto il grande Jorge Luis Borges, secondo il quale "La musica è una misteriosa forma del tempo": io l'ho trovata molto bella come definizione, no? Non

danno molto valore a tale definizione perché non viene da un musicista, bensì da

uno scrittore letterario. Allora penso che le radici popolari siano importanti

per qualsiasi espressione, anche per chi non suona, per chi balla o dipinge…

A.T.: E come si è affacciato alla musica jazz?

L.A.: Da ragazzo in Argentina suonavo da batterista in certi complessi, ma la mia più grossa opportunità di avvicinamento è stata quando sono entrato a far parte del gruppo di Elvin Jones, con cui sono poi arrivato in Italia, nel '74. Abbiamo registrato un disco e poi m'è arrivato questo contratto, finito purtroppo nel nulla per questioni burocratiche. Senza dubbio quell'incontro mi ha molto marcato per il mio avvicinamento al jazz: è stato un periodo breve, ma son transitati nel gruppo grandi del jazz, soprattutto i sassofonisti si rinnovavano continuamente, per diversi motivi…

L.A.: Da ragazzo in Argentina suonavo da batterista in certi complessi, ma la mia più grossa opportunità di avvicinamento è stata quando sono entrato a far parte del gruppo di Elvin Jones, con cui sono poi arrivato in Italia, nel '74. Abbiamo registrato un disco e poi m'è arrivato questo contratto, finito purtroppo nel nulla per questioni burocratiche. Senza dubbio quell'incontro mi ha molto marcato per il mio avvicinamento al jazz: è stato un periodo breve, ma son transitati nel gruppo grandi del jazz, soprattutto i sassofonisti si rinnovavano continuamente, per diversi motivi…

A.T.: D'Andrea: Dexter Gordon, Gato Barbieri, Charles Tolliver,

Kenny Wheeler, Toots Thielemans, Max Roach e, per gli Italiani, Bruno Tommaso,

Bruno Biriaco, Enrico Rava, e ancora tanti altri… La sua esperienza con Lee Konitz… Le va di raccontare un episodio legato ad uno di loro, qualcosa che ricorda con piacere… Lee Konitz… Le va di raccontare un episodio legato ad uno di loro, qualcosa che ricorda con piacere…

F.D.: Phil Woods, Kenny Clarke, Steve Lacy… Episodi particolari… Il musicista più importante per la mia crescita è stato Gato Barbieri, il primo musicista di grande intensità ch'io abbia incontrato. Intensità per me significa grandissima capacità di comunicare, pur essendo in realtà rigoroso nello stile. Così era Gato all'epoca in cui l'ho incontrato, nel '63-'64: ho suonato con lui in quegli anni, fino al '65, abbiamo registrato anche delle cose in radio fino agli anni '68, un ciclo di trasmissioni, e quindi lo conosco molto bene. Quando lui scrisse la musica dell'Ultimo Tango a Parigi, chiamò me per fare i provini dei pezzi che voleva proporre a Bertolucci, praticamente li eseguimmo in duo, e mi passarono sotto le dita un po' tutti i brani che poi sarebbero diventati famosi: uno sarebbe diventato proprio quello famosissimo, ma anche altri hanno fatto parte della colonna sonora, nella quale, così, ci sono anch'io come pianista, non nella colonna sonora, ma nel disco tratto dal film… Che se ho ben capito è stato riedito anche su cd.

Quindi Gato è stato per me la rivelazione di un jazz molto caldo, estremamente intenso, con grande energia… Gato era così: si ispirava all'inizio un po' a Coltrane – dico un po' perché non era veramente così, però il repertorio che si faceva assomigliava un po' a quello di Coltrane, c'era qualche assonanza. Lui quindi è stato il musicista che mi ha più influenzato, proprio come una specie di mito vivente che io avevo davanti a me, ed era uno che aveva soltanto dodici anni in più di me: a me sembrava già uno scafatissimo, io ne avevo 22… Dodici anni a quell'epoca lì significa molto. Lui era molto avanti per quell'epoca, faceva già cose di contemporanea, Coltrane appunto... E' stato lui il personaggio che mi è rimasto e fra l'altro recentemente gli ho pure dedicato un disco della mia collana uscita ultimamente: sono otto dischi, piano solo…

A.T.: Quelli sull'etichetta Philology… A.T.: Quelli sull'etichetta Philology…

F.D.: Sì, Philology perché è dedicata a Phil Woods, in quanto l'editore è in particolare un grande appassionato della musica di Phil Woods… Il nome sembra legato alla filologia, a queste cose qua, invece di fatto è dedicata a Phil Woods. Di quella collana lì, uno dei capitoli, dei pannelli del mosaico è dedicato in buona parte alla musica dell'Ultimo Tango ed anche alle varie musiche per cui sono giustamente famosi i suoi [di Gato Barbieri, n.d.r.] dischi dedicati al latinamerica.

A.T.: Agudo, a parte la parentesi africana di cui sopra, lei ha adottato l'Italia come luogo di residenza, e qui ha pure avuto l'opportunità di incontrare molti jazzisti (Dizzy Gillespie, Steve Grossman, Astor

Piazzolla, Giorgio Gaslini, Bobby Watson, Victor Lewis,

Sonny Taylor e molti altri). Di chi tra questi musicisti le va raccontarci qualche aneddoto?

L.A.: Gillespie è stato impressionante per me, l'ho incontrato in due diverse occasioni, una volta in Francia… Poi pure nel '74, suonavo in un club che faceva parte del Casinò di Montecarlo. Lui aveva questo grande carisma, penso che insieme a Parker, nel periodo del be-bop, sia stato un grande innovatore. Principalmente è stato un pioniere nell'approccio alla percussione latino americana. Un grande contributo alla musica di Gillespie è stato lasciato da Chano Pozo, un percussionista cubano, a mio modesto parere credo sia stato il più importante contributo percussivo latino nel mondo del jazz. Questo è successo negli ultimi anni

'40 e parte del

'50. Poi, morto Chano Pozo, si è sciolta questa fusione. Quando dico importante ritengo, a mio parere, che la percussione, alla base della sua espressione percussiva, deve avere un linguaggio ritmico chiaro che distingue il mondo degli effetti. Un conto è fare effetti, suoni esotici, anche interessanti, ma nel caso di Chano Pozo lui suonava i tamburi e la ritmica cubana la più genuina, non era un esperimento, un approccio di moda o esotico, era vero. Da lì è nato un linguaggio molto forte. Io non ho conosciuto Chano Pozo, ma credo che la questione percussiva abbinata al linguaggio jazzistico sia stata un grande evento. Purtroppo la discografia di questo periodo è scarsa, ma ha lasciato una importante impronta pratica. So che lo stesso Gillespie andava a trovare la famiglia di Chano Pozo a Cuba…

A.T.: E l'incontro con Franco D'Andrea, come è avvenuto?

L.A.: Ci conosciamo da tanti anni, c'è un'amicizia molto profonda. Abbiamo cominciato come quintetto, era un quartetto in cui facevo da ospite, e poi Franco è venuto quando io suonavo in un teatro di Milano con tre colleghi africani. Un grande maestro di "cora", Kouyaté, che purtroppo ci ha lasciato, d'origine malinke

[i malinke sono una popolazione stanziata in Africa, in regioni della Guinea e della Costa d'Avorio, n.d.r.], appartenente a quei Kouyaté che sono una casta di griotes musicisti-cantastorie dell'Africa portatori di messaggi culturali e rappresentanti delle tradizioni. E Kouyaté era un grande maestro di "cora", che non sono tanti in Africa, uno strumento difficile che si trasmette di padre in figlio. Poi c'era una danzatrice senegalese, poi la moglie di Kouyaté, anche lei malinke guineana… Franco venne e mi propose di fare questo duo, allora lui sperimentava con un Clavinova, e così abbiamo cominciato in duo, molti anni fa e abbiamo inciso questo disco L.A.: Ci conosciamo da tanti anni, c'è un'amicizia molto profonda. Abbiamo cominciato come quintetto, era un quartetto in cui facevo da ospite, e poi Franco è venuto quando io suonavo in un teatro di Milano con tre colleghi africani. Un grande maestro di "cora", Kouyaté, che purtroppo ci ha lasciato, d'origine malinke

[i malinke sono una popolazione stanziata in Africa, in regioni della Guinea e della Costa d'Avorio, n.d.r.], appartenente a quei Kouyaté che sono una casta di griotes musicisti-cantastorie dell'Africa portatori di messaggi culturali e rappresentanti delle tradizioni. E Kouyaté era un grande maestro di "cora", che non sono tanti in Africa, uno strumento difficile che si trasmette di padre in figlio. Poi c'era una danzatrice senegalese, poi la moglie di Kouyaté, anche lei malinke guineana… Franco venne e mi propose di fare questo duo, allora lui sperimentava con un Clavinova, e così abbiamo cominciato in duo, molti anni fa e abbiamo inciso questo disco

Enrosadira (RedRecords). L'intenzione era quella di mettere insieme i suoni acustici con quelli elettronici, che certamente trattati da Franco erano interessantissimi, perché lui suonava il Clavinova soprattutto con i suoni del pianoforte, e nella sua parte era risuscito a fare dei suoni stupendi con questo strumento elettronico. Il duo prometteva tanto, ma poi purtroppo son dovuto partire per il Cile, dove sono stato otto anni. Sono rientrato dal Cile nel '98 in Italia, abbiamo

ripreso il duo, ma con il piano, perché già lui non suonava più il Clavinova,

adesso è tornato al piano acustico.

A.T.: D'Andrea, nell'82 Musica Jazz la elegge "migliore musicista jazz", con il premio Top Jazz.

F.D.: Sì è stata la prima vota che ho vinto questo premio, conseguito poi altre cinque volte… Però ricordo che quella volta lì fui molto sorpreso, perché non ero ancora così famoso come leader, avevo già un quartetto, avevo già fatto dei dischi di un certo rilievo in piano solo, però fondamentalmente quella roba là venne fuori…non so come! Perché avevo un gruppo ma era appena formato, suonavo ancora con Enrico Rava, con il cui quartetto ho collaborato per tre-quattro anni, a cavallo fra gli anni '70 e l'inizio degli anni '80… Insomma fu una sorpresa, significò comunque un grosso attestato di stima, di fiducia da parte di gente specializzata, non credevo…Dopo conquistai altri premi, non so se in parte sull'onda di questo qui, penso in parte anche sul fatto che nel frattempo cominciavo a produrre cose di una certa originalità, sia con il quartetto che in altre formazioni, cose di cui rimangono delle tracce nel cofanetto che

Sergio Veschi mi ha dedicato, contenente tutte le mie opere fatte allora con

RedRecords. Quindi, probabilmente legata anche a questo, ci fu un'attività molto proficua in quell'epoca, e così ho vinto ancora diverse volte questo premio… Che non è poco, perché in effetti è fatto con dei criteri abbastanza giusti, c'è una base di critici abbastanza ampia, di tutt'Italia, scelti sempre in modo d'avere varietà di competenza… Per cui non mi dispiace di avere un attestato di fiducia da parte di queste persone, che in qualche maniera rappresentano anche una fetta di appassionati: mi piace l'idea. F.D.: Sì è stata la prima vota che ho vinto questo premio, conseguito poi altre cinque volte… Però ricordo che quella volta lì fui molto sorpreso, perché non ero ancora così famoso come leader, avevo già un quartetto, avevo già fatto dei dischi di un certo rilievo in piano solo, però fondamentalmente quella roba là venne fuori…non so come! Perché avevo un gruppo ma era appena formato, suonavo ancora con Enrico Rava, con il cui quartetto ho collaborato per tre-quattro anni, a cavallo fra gli anni '70 e l'inizio degli anni '80… Insomma fu una sorpresa, significò comunque un grosso attestato di stima, di fiducia da parte di gente specializzata, non credevo…Dopo conquistai altri premi, non so se in parte sull'onda di questo qui, penso in parte anche sul fatto che nel frattempo cominciavo a produrre cose di una certa originalità, sia con il quartetto che in altre formazioni, cose di cui rimangono delle tracce nel cofanetto che

Sergio Veschi mi ha dedicato, contenente tutte le mie opere fatte allora con

RedRecords. Quindi, probabilmente legata anche a questo, ci fu un'attività molto proficua in quell'epoca, e così ho vinto ancora diverse volte questo premio… Che non è poco, perché in effetti è fatto con dei criteri abbastanza giusti, c'è una base di critici abbastanza ampia, di tutt'Italia, scelti sempre in modo d'avere varietà di competenza… Per cui non mi dispiace di avere un attestato di fiducia da parte di queste persone, che in qualche maniera rappresentano anche una fetta di appassionati: mi piace l'idea.

A.T.: E Perigeo? E' di quell'epoca lì?

F.D.: No, il Perigeo è stato un attimo prima, dal '72 al '77. Poi magari è successo che è divenuto più famoso dopo che si è sciolto, di fatto…

A.T.: La cosa affascinante è che lei ha avuto varie situazioni musicali, ed il suo tocco è apprezzato appunto per riuscire ad adattarsi bene a ciascuna di queste situazioni stilistiche, senza però mai lasciarsi coinvolgere da una di esse soltanto…

F.D.: Però fra gli anni '60 e la fine dei '70, le mie esperienze sono state tutte un po', come dire…

A.T.: Discontinue?

F.D.: Erano in qualche maniera esperienze che non avevano una linearità perfetta, certe volte erano anche strane, certi passaggi erano curiosi, dovuti a fatti particolari della mia vita. In un certo senso, io ero stato sempre convinto di tutte le cose che avevo fatto, però mi ricordo che verso la fine degli anni '70 mi venne proprio una certa saturazione da tante situazioni diverse che avevo passato, ed anche una sensazione – per usare una parola grossa, ma non è così – di schizofrenia, come a dire: "Com'è possibile che io abbia fatto cose così distanti tra di loro?". E questo mi dette da pensare, fra l'altro associato ad un periodo in cui avevo anche problemi di salute, probabilmente psico-somatici… Insomma, a un certo punto andai pure da uno psicanalista, perché ero messo proprio male. E non so com'è, sarà stato lo psicanalista, sarò stato io, la vita, chissà…ma dall'inizio degli anni '80 in avanti, quello che faccio è la linea dritta, nel senso che si riconosce perfettamente dove vado: l'unica soluzione che avevo, che non è stata razionale ma istintiva, è stata quella di ricomporre i pezzi del mosaico andati dispersi nella mia vita dei vent'anni precedenti. E nei vent'anni successivi questi pezzi si sono ricomposti ed è diventata la musica mia, la musica che faccio oggi, da vent'anni a questa parte.

A.T.: Agudo, Jazzitalia ha pubblicato un articolo sulla seduta d'incisione del cd

Dona Fia: come ricorda quella particolare session? A.T.: Agudo, Jazzitalia ha pubblicato un articolo sulla seduta d'incisione del cd

Dona Fia: come ricorda quella particolare session?

L.A.: Il disco è stato dedicato a mia mamma adottiva, Dona Fia… Ricordo che proposi a Sergio Veschi di fare un disco per la sua

RedRecords

che volevo chiamare così. Lui, incuriosito, volle sapere chi fosse Dona Fia, gli ho raccontato e ha trovato così affascinante il personaggio che con il grafico avevamo fatto persino la copertina: ma il disco non esisteva… E' sempre tutto al contrario! Coincidenza, dal Brasile arrivava un vecchio caro amico, eccellente musicista, Hector Costita Bisignani, al quale chiesi aiuto, e così ognuno ha contribuito con un suo brano. C'era Sonny Taylor, dalla Giamaica, che ha fatto uno stupendo brano dedicato a sua figlia Maya [Maya's song, n.d.r.],

George Aghedo, nigeriano, per me un percussionista

eccezionale: quando suonava George era tutto a posto, si suonava senza

contrabbasso, faceva i bassi con i tamburi, stupendo… Poi c'è un brano recitato

da una ballerina senegalese, in omaggio a Kouyaté. Poi c'è Franco nel disco,

abbiamo fatto un suo brano di George Aghedo, nigeriano, per me un percussionista

eccezionale: quando suonava George era tutto a posto, si suonava senza

contrabbasso, faceva i bassi con i tamburi, stupendo… Poi c'è un brano recitato

da una ballerina senegalese, in omaggio a Kouyaté. Poi c'è Franco nel disco,

abbiamo fatto un suo brano di

Enrosadira [Via libera, n.d.r.], una seconda versione inserita nel cd. Poi c'era Hugo Heredia, che non vedeva Bisignani da più di vent'anni, si sono trovati

in sala d'incisione… Tutto fatto così, in una giornata!

A.T.: Ricorda i particolari di quella giornata?

L.A.: Tanto vino… Non abbiamo mai ripetuto un brano, tutto partiva così, come veniva veniva… E poi c'era una formazione molto eterogenea, molto affiatamento, molta voglia di suonare insieme…

A.T.: Jazzitalia si occupa anche di didattica, entrambi svolgete pure attività didattica e seminariale: un consiglio tecnico ed uno più teorico, tratto dalla vostra esperienza, per i navigatori del sito.

F.D.: E' difficile, ci sono tante cose… Un consiglio che darei ad un improvvisatore, ad un musicista che voglia suonare musica jazz è di pensare all'assolo, all'improvvisazione, come alla parte di una composizione, chiamiamola così, estemporanea, che però come mentalità rimane una composizione. Cioè, non pensare di essere un virtuoso che deve dimostrare in un attimo tutte le sue capacità, ma distribuirle intelligentemente nel corso del brano e farne una musica, soprattutto, quindi costruire la musica. Non penso a questioni formali, nel senso che il jazz debba avere delle forme strabilianti: s'è fatto dell'ottimo jazz anche con la forma "variazioni sul tema" punto e basta, vedi Charlie Parker. Però la cosa bella è avere una coerenza nel linguaggio. Cioè, se un brano incomincia in una certa maniera, o ha delle caratteristiche particolari, cercare allora nell'improvvisazione di sviluppare queste caratteristiche. Come si vuole, perché tanto noi quando si improvvisa siamo sempre aperti a qualunque cosa, però possibilmente avendo sempre presente che stiamo suonando questo brano, altrimenti, se andiamo a suonare una cosa che è troppo fuori, anche se bella, allora tanto vale connettere questo brano con un altro oppure addirittura andare in una situazione completamente diversa e non chiamarla più questo brano. Se continuo a suonare questo brano, bisogna

ogni tanto che si capisca che sto lavorando lì intorno, con la dovuta

flessibilità.  Ci sono elementi di contrasto importantissimi nell'improvvisazione, che contano esattamente come gli elementi di coerenza, però ci devono essere, dico, più elementi di coerenza, lavorare attorno a dei nuclei che sono in qualche maniera o impliciti o addirittura espliciti nel brano, cioè considerare l'improvvisazione come parte di una composizione globale fatta dal tema ed anche dall'improvvisazione, ma tutto fuso insieme. Questa mentalità, secondo me, può anche portare a scardinare già in maniera molto naturale la forma usuale tema-improvvisazione-eccetera … Perché il tema, a quel punto, è dappertutto, non so come dire… Pure se improvvisassi al cento per cento una cosa, se so su cosa sto improvvisando, non è detto che debba incominciare per forza suonando il tema, e finire suonando il tema… Può essere che suoni per un po' improvvisando, facendo riemergere degli elementi del tema, a un certo punto arriva un pezzo di tema, poi lo abbandono, vado avanti, improvviso ancora, poi riprendo il pezzo di tema, poi magari finisco improvvisando o m'invento un epilogo… Però si sente che stiamo suonando quella roba là, prima o poi arriva.

Ci sono elementi di contrasto importantissimi nell'improvvisazione, che contano esattamente come gli elementi di coerenza, però ci devono essere, dico, più elementi di coerenza, lavorare attorno a dei nuclei che sono in qualche maniera o impliciti o addirittura espliciti nel brano, cioè considerare l'improvvisazione come parte di una composizione globale fatta dal tema ed anche dall'improvvisazione, ma tutto fuso insieme. Questa mentalità, secondo me, può anche portare a scardinare già in maniera molto naturale la forma usuale tema-improvvisazione-eccetera … Perché il tema, a quel punto, è dappertutto, non so come dire… Pure se improvvisassi al cento per cento una cosa, se so su cosa sto improvvisando, non è detto che debba incominciare per forza suonando il tema, e finire suonando il tema… Può essere che suoni per un po' improvvisando, facendo riemergere degli elementi del tema, a un certo punto arriva un pezzo di tema, poi lo abbandono, vado avanti, improvviso ancora, poi riprendo il pezzo di tema, poi magari finisco improvvisando o m'invento un epilogo… Però si sente che stiamo suonando quella roba là, prima o poi arriva.

Poi c'è anche un'altra cosa, altrettanto importante, un altro aspetto che vorrei dire di questo procedere: il fatto di ragionare pensando a tutti gli elementi musicali del brano. Tante volte si pensa al giro armonico, all'armonia, come fosse una cosa importante: è vero, perché molto spesso nel jazz il giro armonico, la modalità di base, la scala, costituiscono una struttura portante che viene osservata tutto il tempo: serve per connettere un po' tutti i solisti che suonano in un gruppo. Però pensare anche agli elementi melodici del brano, quindi il diagramma melodico, gli intervalli, come il brano è caratterizzano, sfruttare nell'improvvisazione anche gli aspetti che arrivano dalla curva melodica, che arrivano dal discorso ritmico, da come il brano è ritmicamente. Perché il jazz, poi, fondamentalmente riguarda anche il saper amministrare in modo sofisticato la ritmica, quindi il discorso ritmico… Che è una delle componenti che vengono più dall'Africa, per me la componente affascinante del jazz, sicuramente, è un parametro che mi piace. Quindi, quando si parla di usare aspetti del tema, non trascurare nessun parametro, di qualunque tipo: aspetto armonico, metrico, spaziale, coloristico, qualunque cosa possa arrivare del tema.

E infine, direi un'ultima cosa, un altro consiglio piccolino: siccome si suona in un gruppo, se parliamo di improvvisazione, uno dei modi per evitare di essere un improvvisatore slegato – con tutti gli altri che aspettano che uno finisca per suonare poi a loro volta – per avere quindi la collaborazione del resto del gruppo e poter fare in modo di compattare il gruppo intorno a quello che si sta facendo, occorre lanciare qualche segnale. Per segnale di solito si intende una cosa che in qualche maniera viene ripetuta, perché se non si ripete, il gruppo non capisce che si sta lavorando lì intorno. Se si ripete una certa cosa, una formula ritmica, melodica, un intervallo, quello che si vuole, una cosa riconoscibile, il gruppo si polarizza intorno a questa cosa e aiuterà. Se invece si molla subito, si va da un'altra parte, o comunque non c'è qualcosa che polarizzi l'attenzione, non si potrà mai avere un aiuto in tempo reale su ciò che si sta facendo: l'unica è lavorare intorno ad una cosa, far capire che si sta lavorando lì intorno, lasciare al gruppo il tempo di maturare questa consapevolezza e a quel punto lì la musica comincia a venir su e crescere. Questo dico, così…

A.T.: Ma secondo voi, com'è la didattica in Italia rispetto al resto del mondo?

A.T.: Ma secondo voi, com'è la didattica in Italia rispetto al resto del mondo?

F.D.: Perfettamente in linea, come ormai nel resto del mondo. Ma non è sempre stato così: questo comincia a venir fuori dagli anni '70, negli '80

si stabilizza, negli anni '90 è venuto su agli stessi livelli del resto del mondo. Parlo in generale, di tutto ciò che si svolga dal punto di vista didattico in Italia, cioè di media in qualità. Oggigiorno studiare qui o studiare in America o in qualunque posto europeo è la stessa cosa, rimanendo ferma la qualità di chi insegna. Non conta che l'insegnante sia Americano, Italiano o Europeo, ma conta la qualità, come in tutte le cose: la qualità nell'insegnare e la qualità dell'insegnante in quanto personaggio creativo che ha aperture su tante cose.

A.T.: E per lei, Agudo, che si è trovato a viaggiare per tutto il mondo?

L.A.: Personalmente ho tantissime soddisfazioni soprattutto con i piccoli: io collaboro nelle scuole, mi piace molto, soprattutto nelle scuole elementari. Si vede la quantità di talenti nascosti, purtroppo anche frustrati, perché non è che si faccia granché per questi ragazzi che hanno tanta voglia di ballare, di cantare, di suonare. E mi piace perché credo si tratti di quelle situazioni che lasciano di più, forse, persino di più di situazioni concertistiche. Purtroppo i programmi musicali delle scuole, salvo eccezioni di insegnanti con voglia di fare, sono molto statici, da modificare… Poi c'è sempre mancanza di materiale: credo che nelle scuole, avere degli strumenti musicali sarebbe fondamentale. Altra cosa che in certi incontri ho notato è che coloro che sono chiamati dalla società handicappati

hanno una grande sensibilità, ragazzi che sanno esprimersi attraverso un ballo o suonando… Certo, in cose elementari, ma si sente che hanno un godimento a farlo. E quindi è un peccato che non si insista di più nelle scuole. La prima difficoltà è che non c'è materiale per lavorare, anche con metodi rischiosi, tipo quando ai bambini si presentano – per carità in buona fede – le maestre e inventano strumenti inesistenti, con materiali che non appartengono al mondo musicale, tipo i rotolini di carta igienica: e il bambino fin dall'inizio fa confusione. Quindi prima fornire dei materiali sonori, pezzettini di legno, di ferro… Le strutture scolastiche non finanziano… Peccato perché i ragazzi si divertono molto!

A.T.: D'Andrea: tre provvedimenti che emanerebbe per il jazz se fosse Ministro della musica?

F.D.: Molto semplicemente questo: collocare il jazz nell'ambito che gli compete e nell'ordine di grandezza di attenzione e sovvenzioni che competono ad una musica che ha ormai un secolo di vita nel mondo, ha dimostrato di essere musica di grande profondità, musica universale che ormai si suona dappertutto. Voglio dire, una musica nasce sempre in un certo posto, anche la musica classica è nata più in un posto che in un altro, però poi si è spostata. Per esempio la musica europea classica ha avuto dei momenti in cui prevaleva l'influenza italiana, dei momenti in cui prevaleva l'influenza tedesca, in certi momenti l'influenza francese è stata importante, in altri momenti l'influenza dei russi, tutti hanno collaborato. Quindi, a me non convince molto che chi incominci sia quello più bravo. Va benissimo quello che comincia e vanno benissimo anche gli altri: tutti danno il loro apporto nelle varie epoche. Anche il jazz è incominciato in una certa maniera, come sappiamo tutti, e le origini per gran parte arrivano dagli afro-americani. Proprio per la loro spinta a realizzarsi in una situazione dove non potevano realizzarsi in nessuna altra maniera: il jazz era una musica particolare che loro avevano contribuito in maniera decisiva a far crescere. Quindi, facendo una rozza percentuale, settanta per cento del merito per la crescita del jazz è provenuto dalla cultura afro-americana: però lasciamo quel trenta per cento che proviene da tutte le altre culture, arrivate non dopo ma subito, contemporaneamente. Fin dall'inizio del jazz c'erano italo-americani, gente di origine ebraica che tra l'altro ha contribuito in larghissima parte alla grandezza del jazz, personaggi di qualunque etnia:

Paul Motian è un armeno americano, George Gershwin, Bix Beiderbecke,

Chet Baker, Konitz stesso, Phil Woods, Bill Evans, Gil Evans,

tutti personaggi che hanno scritto pagine importanti della storia del jazz.

Però, man mano che il tempo passa, questa cosa si riequilibra, il jazz è

finalmente andato in giro per il mondo e adesso ovunque si trovano jazzisti

formidabili. Ricordo la frase che mi disse  Pepper Adams, un grande bariton-sassofonista con cui ho avuto l'onore di suonare – ha suonato anche con

Charlie Mingus in sue famose opere: Charlie Mingus sarà stato anche un nero pure arrabbiato quanto vuoi, ma quando sentiva un baritonista bianco che suonava come Pepper Adams lo ingaggiava immediatamente, e questo vuol dire che la musica alla fine vince – Pepper Adams, dunque, negli anni '80 mi diceva: "Dovunque io vada nel mondo, Italia compresa, posso trovare una rhythm session con cui suonare tranquillamente, con cui stare perfettamente a mio agio". Era già un bel segnale, voleva dire: "per me, in qualunque parte del mondo ci sono già ottimi musicisti che suonano jazz".

Pepper Adams, un grande bariton-sassofonista con cui ho avuto l'onore di suonare – ha suonato anche con

Charlie Mingus in sue famose opere: Charlie Mingus sarà stato anche un nero pure arrabbiato quanto vuoi, ma quando sentiva un baritonista bianco che suonava come Pepper Adams lo ingaggiava immediatamente, e questo vuol dire che la musica alla fine vince – Pepper Adams, dunque, negli anni '80 mi diceva: "Dovunque io vada nel mondo, Italia compresa, posso trovare una rhythm session con cui suonare tranquillamente, con cui stare perfettamente a mio agio". Era già un bel segnale, voleva dire: "per me, in qualunque parte del mondo ci sono già ottimi musicisti che suonano jazz".

A.T.: Oggi che il jazz spazia molto di più di quando un tempo era impegnato a costruirsi un proprio alveo, oggi che può permettersi di guardare altrove, alla musica leggera, all'hip-hop, verso la musica etnica, etc., allora, oggi dove va la musica jazz?

L.A.: Penso che fa parte di

come si sviluppa il mondo attuale, un mondo di scambio costante di informazioni,

dove quindi tutte le espressioni si mischiano. Credo quindi che l'arte in

generale oggi sia questo: interscambio. I risultati si vedranno molto più in là,

come sempre …

F.D.: Ma questo come sempre dipende da tante variabili… E poi bisognerebbe individuare dei singoli personaggi che inventano, sintetizzano cose, magari nell'intimità del loro studiolo, immaginando e studiando delle cose, e poi andando nei clubs… Non so, personalmente rimango estremamente affezionato a questa musica, per me il jazz è la musica che mi ha indicato una via, mi ha in qualche maniera dato una ottima ragione, mi ha aiutato a vivere. Il nome jazz è per me qualcosa legato ad un'emozione personale, rimango enormemente grato a questa musica e la amo come si può amare una cosa che ti ha dato tutto. Mi è difficile aderire a chi dice che il jazz risolverà in qualcosa d'altro, qualcuno lo dice da vent'anni… Del resto, anche negli anni

'50 c'era qualcuno che diceva: "Il jazz è morto" e lo diceva semplicemente perché non gli piaceva Charlie Parker: per questi c'era solo Louis Armstrong e basta, gli piaceva solo il jazz tradizionale e pensava che il resto non fosse jazz. Io direi d'andarci piano. Il jazz continua nella sua identità, nel frattempo nascono le nuove generazioni, in un'era dove le comunicazioni sono molto più rapide: in un attimo puoi sapere cosa succede all'altro capo del mondo, puoi sentire in modo anche molto nitido e chiaro la musica dell'altra parte del mondo, in tempo quasi reale. C'è allora da un lato una comunicazione molto rapida, e, contemporaneamente, non c'è il tempo di elaborare quello che arriva al cervello: la corteccia cerebrale ha una velocità, le emozioni, sotto, sono molto più lente a seguire queste cose. Quindi bisogna stare un po' attenti: l'unica cosa che potrei dire è di valutare, cercare di approfondire le cose che uno fa, perché sennò non si può venire seguiti e si diventa più "splittati", più avanti di dove si è con tutto il proprio essere. Personalmente preferisco metterci più tempo, ma maturare la cosa in tutto l'essere… Il problema del jazz è che i musicisti di oggi, cresciuti nell'epoca delle informazioni facili, possono correre il rischio di innamorarsi di tantissime cose diverse, fare un sacco di cose diverse e certe volte non essere abbastanza intensi in nessuna di queste: essere bravi, tecnicamente perfetti, formalmente molto convincenti, però con qualcosa di emozione in meno. Vedo oggi molti musicisti bravi, ma nessuno eccelle, tranne forse uno, che ha intensità, una intensità che è più difficile avere oggi proprio per le tante possibilità cui un musicista è oggi esposto: è il clarinettista Don Byron. E' un musicista attuale, curioso, e fa… Ogni tanto gli ho sentito fare delle cose meno convincenti rispetto ad altre, o meno coerenti con la linea che lui sta portando avanti, che sente, ma è sua originale. Anche nelle differenze fra le sue varie cose senti che è lui che sta andando avanti: lui è riuscito a compattarsi. Quando sento Don Byron sento un godimento simile a quello che provo quando ascolto i grandi del jazz che conosco bene.

Un personaggio cui ho sentito fare qua e là simili cose è pure Dave Douglas, altro musicista che rispetto, formidabile. Però qualche volta non

riesco a capire dov'è Dave Douglas, chi è: quello che ha fatto quel certo disco,

o quell'altro, o quello ancora? Perché la sua capacità di spaziare è così

pirotecnica che certe volte soffre un problema di intensità, mi accorgo che

ovunque lui vada non riesce a trovare intensità, almeno per il mio modo di

sentire. L'età fra i due è più o meno la stessa, ma uno lo sento già compatto,

l'altro resta un formidabile musicista che in alcune cose però si rispetta

pochino. Probabilmente a lui va bene così…

A.T.: E la situazione discografica del jazz italiano, D'Andrea?

F.D.: Case discografiche che producono delle cose in varia maniera ce n'è parecchie. Sicuramente anche musicisti con grandi possibilità, con quei problemi di cui si diceva, perché in tutto il mondo è identico… Qua in Italia ci sono musicisti che sono più "splittati", altri che già possiedono una propria intensità, ce ne sono diversi, della stessa età, anche giovani, li ritrovo negli stages che faccio come didatta… Come per la didattica, anche per i musicisti il livello è cresciuto enormemente: i musicisti sono formidabili, e non solo per la didattica, ma per il fatto che è cresciuto il jazz. La situazione mi sembra buona, tranne che potremmo avere più lavoro tutti. E mentre per me la cosa potrebbe essere meno grave, invece per un giovane è veramente frustrante quando trova poche strutture che gli danno la possibilità di mostrare la sua musica, trattandosi di musica di valore. Ho visto molti musicisti, giovani, molto bravi, formidabili, che però lavorano veramente poco, o addirittura cambiano mestiere… Altri emigrano, vanno via e poi di colpo scopriamo che avevamo un jazzista fenomenale che in Francia ha molto successo o in Germania, in Spagna o addirittura negli Stati Uniti. Vuol dire che, come per la ricerca, certe volte ci lasciamo scappare dei geni, perché non abbiamo fiducia nelle nostre forze, oppure non siamo ben organizzati, forse non abbiamo nemmeno tanta voglia… Parlo di chi ha il potere di investire dei soldi, delle risorse. Secondo me è come per la ricerca: se pensi che la ricerca serva a qualche cosa, allora si investe. Parlo della ricerca senza un fine determinato, parlo della ricerca tout-court, l'unica che io riconosca, quella che porta alle scoperte più sconvolgenti, che vengono magari anche per caso… Ci son dei personaggi particolari, che tu capisci che hanno in testa qualcosa di particolare e allora devi farli andare a briglia sciolta, per un po'… Magari per un po' non troveranno niente, ma ad un certo punto faranno il botto! Lo stesso discorso per me vale per il jazz: perché il jazz è continua ricerca, per definizione.

| 16/07/2011 | Vittoria Jazz Festival - Music & Cerasuolo Wine: "Alla quarta edizione, il festival di Vittoria si conferma come uno dei più importanti eventi musicali organizzati sul territorio siciliano. La formula prescelta dal direttore artistico è quella di dilatare nel tempo gli incontri musicali, concentrandoli in quattro fine settimana della tarda primavera, valorizzando uno dei quartieri più suggestivi della città, la restaurata Piazza Enriquez, e coinvolgendo, grazie a concerti e jam session notturne, una quantità di pubblico davvero rilevante, composto in parte da giovani e giovanissimi, portatori di un entusiasmo che fa davvero ben sperare sul futuro del jazz, almeno in questa parte della Sicilia." (Vincenzo Fugaldi) |

| 21/06/2009 | Bologna, Ravenna, Imola, Correggio, Piacenza, Russi: questi ed altri ancora sono i luoghi che negli ultimi tre mesi hanno ospitato Croassroads, festival itinerante di musica jazz, che ha attraversato in lungo e in largo l'Emilia Romagna. Giunto alla decima edizione, Crossroads ha ospitato nomi della scena musicale italiana ed internazionale, giovani musicisti e leggende viventi, jazzisti ortodossi e impenitenti sperimentatori... (Giuseppe Rubinetti) |

|

Invia un commento

©

2000 - 2003 Jazzitalia.net - Antonio Terzo - Tutti i diritti riservati

|

© 2000 - 2026 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.

|

Questa pagina è stata visitata 23.071 volte

Data pubblicazione: 25/05/2003

|

|