| |

|

|

|

|

|

|

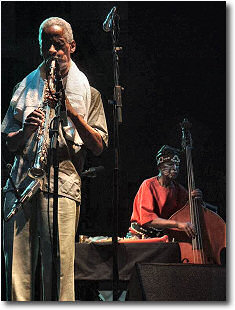

Art Ensemble of Chicago

Dolce Vita Jazz Festival. Auditorium Parco della musica, 5 luglio 2003

di

Dario gentili

photo

by Daniele Molajoli

Dolce Vita Jazz Festival

2003

Roscoe Mitchell

- sax, flauti, percussioni

Malachi Favors - contrabbasso, percussioni

Don

Moye - batteria, percussioni

Joseph Jarman - sax, flauti,

percussioni

Quando gli Art Ensemble of Chicago fanno il loro ingresso sul

palco del Parco della musica dell'Auditorium di Roma,  è difficile non notare il contrasto tra il loro abbigliamento tipicamente africano e il trucco che trasforma il loro viso in una arcaica maschera totemica (tranne

Roscoe Mitchell,

come sempre in abiti borghesi) e lo scenario d'avanguardia architettonica dello

spazio estivo dell'Auditorium, è difficile non notare il contrasto tra il loro abbigliamento tipicamente africano e il trucco che trasforma il loro viso in una arcaica maschera totemica (tranne

Roscoe Mitchell,

come sempre in abiti borghesi) e lo scenario d'avanguardia architettonica dello

spazio estivo dell'Auditorium,  ricavato fra le tre sale da concerto, gli ormai celebri "scarafaggi" di Renzo Piano, il cui disegno futuristico fa da cornice al rito tribale degli Art Ensemble of Chicago. ricavato fra le tre sale da concerto, gli ormai celebri "scarafaggi" di Renzo Piano, il cui disegno futuristico fa da cornice al rito tribale degli Art Ensemble of Chicago.

Il concerto comincia con la lunga, ipnotica danza propiziatoria

Tutankhamun, che vede i quattro musicisti applicati a far suonare, oltre a più canoniche percussioni, campane e vibrafono, una serie strampalata di oggetti non facilmente identificabili ammucchiati su tavolini, con l'unica comune caratteristica di produrre suoni. Le percussioni di

Don Moye scandiscono il ritmo, come il tamburo che nei riti ancestrali mette in comunicazione gli uomini con la divinità per ingraziarsela; e per buona mezz'ora ogni musicista è impegnato a percuotere qualsiasi cosa al momento lo ispiri. Finalmente

Roscoe Mitchell dà fiato al suo sax soprano: è il segnale per la sua tribù d'imbracciare i propri strumenti e, in continuità con l'ipnotica base ritmica del pezzo precedente, i saxs di Mitchell

e Jarman intonano

The Meeting. Mitchell e Jarman suonano all'unisono il tema su toni diversi, gli alti del sax soprano di Mitchell e i bassi del sax tenore di Jarman, mentre si alternano agli assoli free, che

mai rompono l'atmosfera sospesa di una lunga composizione-improvvisazione che

non si arresta nemmeno quando Jarman attacca un eccentrico assolo di diamonica a

bocca, sì proprio quello strumento  di plastica che

ti obbligano a suonare alle scuole elementari. di plastica che

ti obbligano a suonare alle scuole elementari.  Dopo quasi un'ora ininterrotta di musica, quando il sax di Mitchell diffonde per l'ultima volta la delicata e fragile melodia di The Meeting,

l'incantesimo si scioglie e, quasi incredulo, il pubblico può finalmente

applaudire. Dopo quasi un'ora ininterrotta di musica, quando il sax di Mitchell diffonde per l'ultima volta la delicata e fragile melodia di The Meeting,

l'incantesimo si scioglie e, quasi incredulo, il pubblico può finalmente

applaudire.

Di altra specie è il pezzo che segue, Stone, un'improvvisazione del free più energico e radicale, dove ogni strumento si lancia in ritmiche ossessive, tra le quali spicca il lungo e lavico assolo di Mitchell. Il pezzo successivo è introdotto da Jarman che canta lo spiritual

Hei! I' ve now sing joy, poi imbraccia il sax tenore, seguito subito dal sax soprano di Mitchell; non è difficile leggere sui volti di coloro che hanno almeno uno dei numerosi live

degli Art Ensemble of Chicago un leggero disappunto: infatti, riconoscono le note familiari di

Odwalla, il brano che tradizionalmente chiude ogni loro concerto. Il rito si sta concludendo, ma, mentre Mitchell presenta il gruppo sulle note di Odwalla, come a ogni concerto da ormai trent'anni, la sensazione è di aver assistito a una di quelle celebri performances dal vivo di cui si narra nel mondo del

jazz, che hanno fatto entrare a pieno titolo gli Art Ensemble of Chicago nella

storia del jazz.

Il bis lascia senz'altro il pubblico senza rimpianti: Mitchell e Jarman imbracciano tutti gli strumenti a fiato a loro disposizione e, soffiando una volta nell'uno e una volta nell'altro, quasi emergesse dal nulla, si comincia a materializzare la melodia notturna e avvolgente di quel gioiello del repertorio degli Art Ensemble of Chicago che è

Dreaming of the

Master. L'esecuzione è da antologia, come compete a un classico.

| 07/01/2011 | Esperanza Spalding al 34° Roma Jazz Festival, Gezz - Generazione Jazz: "Grande attesa e Sala Petrassi gremita per il ritorno a Roma, a circa un anno di distanza dall'ultima esibizione, della giovane e talentuosa Esperanza Spalding, attesa ad una conferma dal vivo dopo l'uscita del recente ed ambizioso album "Chamber Music Society"...Affiora la sensazione che la Spalding, pur dotatissima, voglia dire "troppo" e tutto insieme: canta, suona, improvvisa, compone i brani e li arrangia, disperdendo energie in troppi rivoli. La musica è veicolo di emozioni, ma in questo modo la tecnica, seppur eccellente, rischia di prendere il sopravvento sui sentimenti." (Roberto Biasco) |

| 16/05/2010 | Angelique Kidjo all'Auditorium Parco della Musica: "Ciò che canta è solare fusione fra la cultura del Benin, suo paese d'origine, ed il blues, il jazz, il funk e, soprattutto, la Makossa: un'ibridazione certo non nuova ma innovativa per temi e poetica, un mondo di suoni ed immagini dai contorni onirici, dalle evoluzioni potenti d'una voce ben definita e dinamica, di ampia estensione, ricca di coloriture flessibili nella varietas delle esecuzioni..." (Fabrizio Ciccarelli) |

|

Invia un commento

|

© 2000 - 2026 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.

|

Questa pagina è stata visitata 9.988 volte

Data pubblicazione: 11/07/2003

|

|

|

|

|