|

Il mio Faraone

marzo 2013

di Filippo Bianchi

Trane was the Father, Pharoah was the Son, I am the Holy Ghost.

Albert Ayler

Tanti anni fa, percorrendo di notte in macchina la via Romea

assieme a Dave

Liebman, dopo una grande abbuffata di pesce a Comacchio, scende giustamente

il silenzio della digestione. Così accendo lo stereo, e parte un brano dei Cream.

Dave li riconosce subito, e io mi stupisco un po' del suo entusiasmo, immaginandoli

estranei al retaggio del più rigoroso coltraniano in attività. "Li ho anche sentiti

dal vivo!", esclama lui. "Erano fantastici: il senso di quello che facevano

non era diverso da quanto faceva allora il quartetto di Coltrane; suonavano in un'altra

lingua, ma esprimevano lo stesso spirito, che era lo spirito del tempo".

Già, i tedeschi lo chiamano "zeitgeist", i contemporanei magari faticheranno

un po' a credere che lo zeitgeist della fine degli anni Sessanta imponeva continue

scoperte di novità, di cose mai viste né sentite, e si stupiranno ancor più nell'apprendere

che la produzione culturale del tempo consentiva e alimentava un tale atteggiamento…

Jazz: il primo contatto è avvenuto

in casa, quando ero molto piccolo. Stiamo parlando della seconda metà degli anni

Cinquanta, e ovviamente le mie preferenze andavano al rock 'n roll, che esplodeva

anche come moda (i primi blue jeans, le camicie a scacchi). Però in queste musiche

che ascoltava mio padre c'era qualcosa di molto intenso: quella "St. James Infirmary"

suonata da Armstrong era davvero struggente, la signora che cantava "How

Long Has This Been Going On?" di

Benny Goodman si sentiva che era proprio esausta, e il lattaio amico

di Fats Waller ("My Very Good Friend the Milkman") aveva l'aria di

essere un tipo simpatico. E poi c'era la magia arcana dei tamburi della batteria

di Gene Krupa…

Questi sentimenti si sono credo sedimentati nella mia coscienza musicale, e me li

sono portati dietro tutta la vita. Anni dopo arrivarono i Beatles... All'inizio

erano solo un simpatico gruppo rock-pop, adattamento liverpooliano di modelli americani

corretti da impasti vocali molto originali e da un talento per l'insolito. Dopo

2-3 anni il loro universo espressivo s'era allargato a dismisura fino a includere

trombe barocche e sitar, echi di vaudeville e sperimentazioni cageiane… un processo

che conduceva progressivamente verso la complessità e ampiezza di visione, e che

hanno trasmesso direi a tutta quella generazione. Altri poi avrebbero inventato

la formula del progressive, che in una parola sintetizzava questa generalizzata

spinta a esplorare l'ignoto musicale.

Per quanto fatuo possa sembrare il rilievo, il costume e l'abbigliamento accompagnavano

quella filosofia: i maschietti, fino ad allora pettinati con la riga e vestiti esclusivamente

di grigio-blu-marrone, si lasciavano crescere i capelli lunghi sulle spalle e adottavano

capi di qualsiasi provenienza, dalla giacca indiana a quella militare inglese ottocentesca;

le ragazze accorciavano le gonne; le abitudini sessuali diventavano molto più disinibite;

ai martini cocktail si sostituiscono gli spinelli…

Non

esistendo youtube e i-tunes, ogni ellepì posseduto, soprattutto di importazione,

era un bene prezioso, e ce li scambiavamo con entusiasmo: l'allargamento della coscienza

non aveva senso se non era immediatamente condiviso dalla propria cerchia di amici. Non

esistendo youtube e i-tunes, ogni ellepì posseduto, soprattutto di importazione,

era un bene prezioso, e ce li scambiavamo con entusiasmo: l'allargamento della coscienza

non aveva senso se non era immediatamente condiviso dalla propria cerchia di amici.

Uno di questi abitava nel mio palazzo, e suonava la batteria. Era onnivoro, come

tutti allora, ma la sua musica di provenienza non era il pop, bensì il jazz…

Un bel giorno del 1969 mi sventola davanti la copertina del disco di un musicista

a me del tutto ignoto: si chiama Pharoah Sanders, e il titolo è "Jewels

of Thought", gioielli del pensiero; interessante… Prima ancora che lo metta

sul piatto mi è chiaro che questi sono proprio diversi, già alla prima occhiata.

Nelle copertine i gruppi progressive dell'epoca somigliano a tribù di unni,

tutti impellicciati (ma chissà perché ce n'è sempre uno in canottiera, di solito

il batterista), coi capelli lunghissimi e i baffi alla mongola. Questi sono un altro

genere di tribù: lui sembra piuttosto un re numida, come già il nome Pharoah (affibbiatogli

da Sun Ra) suggerisce. Poi la puntina cala sui solchi dell'ellepì, e comincia

il viaggio: l'ignoto si svela… Il mio amico mi spiega che questo disco è molto diverso

dai precedenti, più furiosi e in fondo omogenei. Qui invece la musica è liquida,

lirica, danza nella testa (come mi avrebbe poi insegnato Ornette), mistica. Infatti

il brano si chiama "Hum-Allah-Hum-Allah-Hum-Allah", è una preghiera, ancorché

decisamente laica. La voce di Leon Thomas è una sorta di yodel inacidito,

tocca le corde della gola prima ancora che del cuore. Ci sono una marea di percussioni,

quelle dei batteristi Roy Haynes e Idris Muhammed, ma anche quelle

suonate da altri componenti del gruppo, e accade una cosa strana: tutti suonano

"contro" tutti, eppure c'è un tempo interiore percepibile, costante. Il pianoforte

di Lonnie Liston Smith pare uno stormo di cornacchie, che repentinamente

si alzano in volo e poi si riposano a terra, e il suo kalimba evoca misteriosi echi

africani. Le note dei contrabbassi di Cecil McBee e Richard Davis

hanno uno spessore e una profondità mai sentita prima, e anche qui l'iconografia

è importante: il riccio dello strumento di Davis raffigura una testa di tigre. E

di lì a poco la tigre effettivamente arriverà… Due assoli di contrabbasso intrecciati

configurano una sorta di labirinto, nel quale peraltro è confortevole perdersi.

Entrano dei sonagli, la tensione sale lentamente, finché, improvvisamente "came

Christ the tiger": arriva Pharoah! Ma che dico la tigre? C'è tutta la giungla:

il ruggito si trasforma in barrito, poi in canto a squarciagola, infine nell'urlo

primario, la fonte di tutti i suoni. Immaginatevi di fare una gita sul Vesuvio,

e mentre fra i canti degli uccellini contemplate la dolcezza collinare della Campania

felix, senza alcuna avvisaglia cambia lo scenario: erutta la lava, i lapilli schizzano

dapperutto, il paradiso si trasforma in un inferno.

Avevo ufficialmente scoperto il free jazz. Ne avrei sentiti poi, nel corso della

vita, di sassofoni ululanti, da Albert Ayler a Peter Brötzmann, ma

mai con la stessa intensità, probabilmente dovuta alla scoperta. E forse anche a

quel mutamento di umore e di clima così inaspettato, che nel linguaggio verbale

è consentito solo in casi di schizofrenia grave, ma che in musica è uno scossone

della coscienza, un'esperienza, come si diceva allora…

Da lì in poi avrei comprato ogni nuova, e precedente, pubblicazione

di Pharoah, ogni volta rinnovando la scoperta, l'emozione: dal focoso "Tauhid"

al dolcissimo "Karma", talmente accogliente che perfino

Louis Armstrong,

anni dopo, avrebbe dato una sua versione di "The Creator Has a Master Plan"…

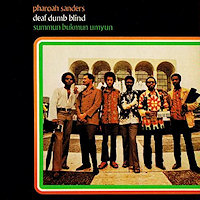

Con "Deaf Dumb Blind (Summun Bukmun Umyun)" avrei scoperto la magica tromba

di Woody Shaw e lo stridente sax alto di Gary Bartz, mentre "Thembi"

sembrava il punto d'arrivo di una pace ritrovata, con brani più brevi e un canto

più disteso. Non del tutto convincente la parziale conversione "elettrica" di

"Black Unity", ma anche solo i bassi del ventenne Stanley Clarke e le

sparate di Marvin "Hannibal" Peterson valgono l'acquisto: il "faraone" si

accompagna sempre coi migliori.

Per me, aveva spalancato la porta del jazz, fino ad allora socchiusa,

conducendomi alla scoperta del suo maestro e padre spirituale

John Coltrane,

partendo da "Kulu Se Mama" e "Om" per poi arrivare, in un magico viaggio

all'indietro, a "New Thing at Newport" (dove scopro

Archie Shepp),

"A Love Supreme", "Afro-Blue Impressions", "Africa/Brass",

"Giant Steps", fino alle collaborazioni con Thelonious Monk, che avevo

avuto la fortuna di ascoltare al Teatro Sistina nel 1969. Era emersa una fonte che

la vita avrebbe poi rivelato inesauribile…

Sarebbero occorsi circa una decina d'anni per riuscire, finalmente,

a sentire Pharoah Sanders dal vivo, a Roma, con il mio vecchio amico Dannie

Richmond alla batteria (nel frattempo il jazz era diventato la mia professione

e il mio mondo). E ancora a Ravenna Jazz, in una serata che è rimasta nel cuore

di tutti quelli che c'erano. E poi ogni volta che se ne presentava l'occasione,

anche a costo di fare qualche centinaio di chilometri: non in cerca del mio passato

che prometteva un futuro migliore, ma del suo presente di creatore senza compromessi,

con una magnifica storia da raccontare.

Inserisci un commento

|

© 2000 - 2026 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.

|

Questa pagina è stata visitata 6.261 volte

Data pubblicazione: 03/04/2013

|

|